テニス名プレイヤー列伝 第1回 ロジャー・フェデラー

彼はなぜ史上最高のプレイヤーと言われるのか

2022年9月25日は、テニスの歴史の大きなピリオドとして長く語り継がれるだろう。ロジャー・フェデラーが自ら立ち上げたチーム戦(欧州選抜対欧州以外の世界選抜)の「レーバー・カップ」の最終日に、24年に及んだ現役生活に別れを告げた。コートにはラファエル・ナダルがいた。ノバク・ジョコビッチとアンディ・マレーの姿もあり、彼らの4強時代を引き継ぐ、ステファノス・チチパス、マッテオ・ベレッティーニ、キャスパー・ルード、フェリックス・オジェアリアシム、テイラー・フリッツ……背筋を伸ばした若獅子らに加え、ジョン・マッケンロー、ビヨン・ボルグ、さらに時代をさかのぼるロッド・レーバーといったレジェンドも、41歳のヒーローの別れに静かな拍手を送っていた。

ロンドン五輪の会場ともなった「O2アリーナ」には、大会4日間で9万6154人が詰めかけ、世界22カ国に中継され、ユーチューブ、ティックトックなどソーシャルメディアはいずれも1000万超の再生回数を記録。文字通り世界中のファンに向かい、フェデラーはマイクを握り、泣いた。あふれ出る涙を世界は理解し、ともに涙した……。悲しみの涙ではなく、喜びのそれでもなく、それは懐かしい時間へと逆流する愛しさの結晶。誰もがロジャーと過ごした楽しかった時間を思い出していた。

長いキャリアと継続性

ロジャー・フェデラーの戦績は輝かしい。ジュニア経歴は長くなかったが、1998年にはウィンブルドンジュニアで単複優勝。その年のスイスオープンでツアーデビューを果たし、2021年のウィンブルドン準々決勝でフベルト・フルカチュに敗れるまでのツアー生活で1251勝275敗(勝率82%)、グランドスラム大会20回、ATPファイナルズ6回、ATPマスターズ28回を含む103回の通算ツアー優勝。世界ランク1位は通算310週にわたり、生涯獲得賞金額は1億3059万ドル(約170億円)に達した。

しかし、これらの数字は必ずしも史上最高ではない。4大大会優勝回数ならジョコビッチとナダルは22回でさらに更新の可能性があり、ツアー通算優勝はジミー・コナーズが109回、ランキング1位の通算在位期間もジョコビッチが既に389週を記録し、生涯獲得賞金はジョコビッチが1億6976万ドル、ナダルが1億3464万ドル(以上、2023年6月22日現在)でロジャーを超えている。記録は必ずしも史上最高を示していない。その中で、突出しているのが長いキャリアと継続性だ。

ロジャーは2004年から08年まで237週連続でランキング1位に君臨し、次点のコナーズの連続160週に大きく水をあける。さらに、38歳2カ月でツアー優勝(19年バーゼル)、36歳5カ月で4大大会制覇(18年全豪)、36歳10カ月で世界ランク1位(18年)という晩年の活躍は象徴的だ。ピート・サンプラスは31歳で引退している。

2023年1月末時点での通算試合数は、ロジャーの1526試合に対しナダルは1288試合、ジョコビッチは1249試合。2人の未来は未知数だが、サンプラスの通算記録984試合(762勝222敗)との開きは歴然としている。フェデラーの真の偉大さは高い勝率もさることながら、交通手段とメディアが飛躍的に進化した世紀の変わり目に、比類のない長きにわたる活躍で常に世界の注目を集め、テニスの隆盛を支え続けてきた点にある。

スイス生まれの世界的スーパースター

スイスの小都市バーゼルで生まれ育った。母親は南アフリカ出身で、スイス人の父親が仕事先で知り合った。バーゼル・シュタット州の義務教育にはドイツ語、フランス語、高地ドイツ語の授業があり、ロジャーはさらに母親から英語を習得した。祖国はスポーツで際立った国ではなく、ロジャーがウィンブルドンで初優勝を飾った2003年までセンターコートの記者席にスイス人記者の姿はなかったし、その年の決勝に飛んできた女性記者の言葉を覚えている。

「スイスは……砲丸投げくらいかな」

世界選手権3連覇のウェルナー・ギュンターのことだ。

「日本人なら、アンディ・フグ(格闘技K-1などで活躍)を知っているかしら」

92年のバルセロナ五輪テニス男子シングルスの金メダリスト、マルク・ロセを輩出したが、種目に復帰したて(テニスは男子が1896年アテネ五輪、女子が1900年パリ五輪から競技種目になるが、1928年から84年まで除外されていた)したての五輪への興味は薄く、8歳の頃にチェコスロバキアからスイスに移住し、後に同国の国籍を取得したマルチナ・ヒンギスは例外として、永世中立国にテニスの英雄を生み出す下地はほぼ皆無だった。

始まりはピーター・カーターというオーストラリアからの“流れ者”との出会いだった。当時のスイスでは都市対抗のチーム戦が行われ、様々な国の選手が出稼ぎに来た中の一人がカーターで、そのカーターがバーゼルの小さなテニスクラブでロジャーを見つけた。やはり80年代に世界を武者修行していた白石正三は、昔なじみのカーターと遠征先で会った時の思い出をこう話した。

「この子はまったく手が掛からないと言っていました。教えたことを何でもすぐやれる子だ、と。それがフェデラーでした」

ちなみに白石は、84年ウィンブルドンの予選2回戦で16歳のボリス・ベッカーに敗れている。

9歳だった91年から2000年までの最初のコーチ、ロジャーが「自分の人生にかけがえのない存在」と言うカーターが2002年に交通事故で他界すると、しばらくは喪章をつけてプレーした。グランドスラムの初優勝はその翌年のウィンブルドン、さらに半年後の全豪オープンの優勝を恩師に捧げ、ここにもう一つ功績が残る。

プロテニスツアーのグローバル化への貢献

いまは総じて「4大大会」と言われるが、80年代まで「グランドスラム」は4大大会ではなく、「4大会を制覇する」という専門用語だった。ラリーが相対的に長く続きテレビの尺に合わないクレーコートの全仏、空路の整備されていなかった季節外れの南半球の全豪は勘定に入っていなかった。コナーズは22年間に2度しか全豪に出ていない。ボルグは1度、マッケンローも5回だけ。この偏りを戦略的に取り入れたのが晩年のアンドレ・アガシで、30歳から3度優勝している。そして、フェデラーが登場した。

英連邦の主要国オーストラリアには、宗主国への強い思い入れがある。全豪の観客動員数の推移を見ると、87年の14万87人から、97年に39万1504人、2007年には55万4858人、17年が72万8763人、そして23年は史上最高の83万9192人へと急増。これはウィンブルドン王者のメルボルンでの躍動と無縁ではない。

ポール・マクナミーからクレイグ・タイラーへ引き継いだトーナメントディレクターの手腕、交通手段の進歩だけで人は動かない。ロジャー・フェデラーは単に故障知らずで映像に露出し続けただけではない。母の祖国・南アフリカ、恩師カーターの祖国・オーストラリアなどの南半球、冷戦の壁が崩れた東欧、未開の地・アラブ、マスターズカップを複数年で招致した中国を転戦し、テニスの版図を広げ、ついに「世界ツアー」にアップグレードさせ、そこにナダルとジョコビッチが加わった。時代と空間を制した時代のリーダー、それがロジャー・フェデラーが史上最高とされる所以だろう。

プレースタイルも世界を引き付けた。

ギリギリまでボールを引き付け、片手打ちバックハンドからの多彩な球種を操った広角な攻めは、自然な動きだけに意外性に富み、球足の速い芝の地面に映えた。地元で若い頃から見てきたマルク・ロセはあるところで、ロジャーのフットワークや器用さと同時に動体視力とずば抜けた反応を指摘している。

「コーチが5種類のカラーボールを同時に放り上げ、色の順番につかむドリルがあった。私は四つつかむのが精いっぱいだったが、ロジャーは五つ正確にキャッチできた。目から脳、そして手先へ、このスピードがあのショットを生んでいる」

ストローク、ボレー、サーブ、すべてにおいて比類のない傑出した才能を発揮し、「テニスの完成形」と称えられたフェデラー。もともとはボリス・ベッカーに憧れたサーブ&ボレーヤーだった。しかし、サーブ&ボレーは強化ラケット、ポリエステル・ストリングスなどの開発で反撃された。特にナダルの出現でバックサイドの高い打点への攻撃に苦しめられると、ロジャーはベースラインからの打ち合いを取り入れたオールラウンダーへと転身、30代になってからは冷ややかな視線を浴びながらデカラケも使用――時代の進化に合わせた、自然なプレーを追求し躍動美を極めた。

引退のコートでロジャーは泣いた。多くのファンはロジャーの笑顔だけでなく、コートで泣きじゃくる姿を何度も見てきた。苦しさを内に秘めることなく、すべての感情を世界と共有してきた。時間と空間と人々の心をつかむことができたのは、やはり、その人となりにある。

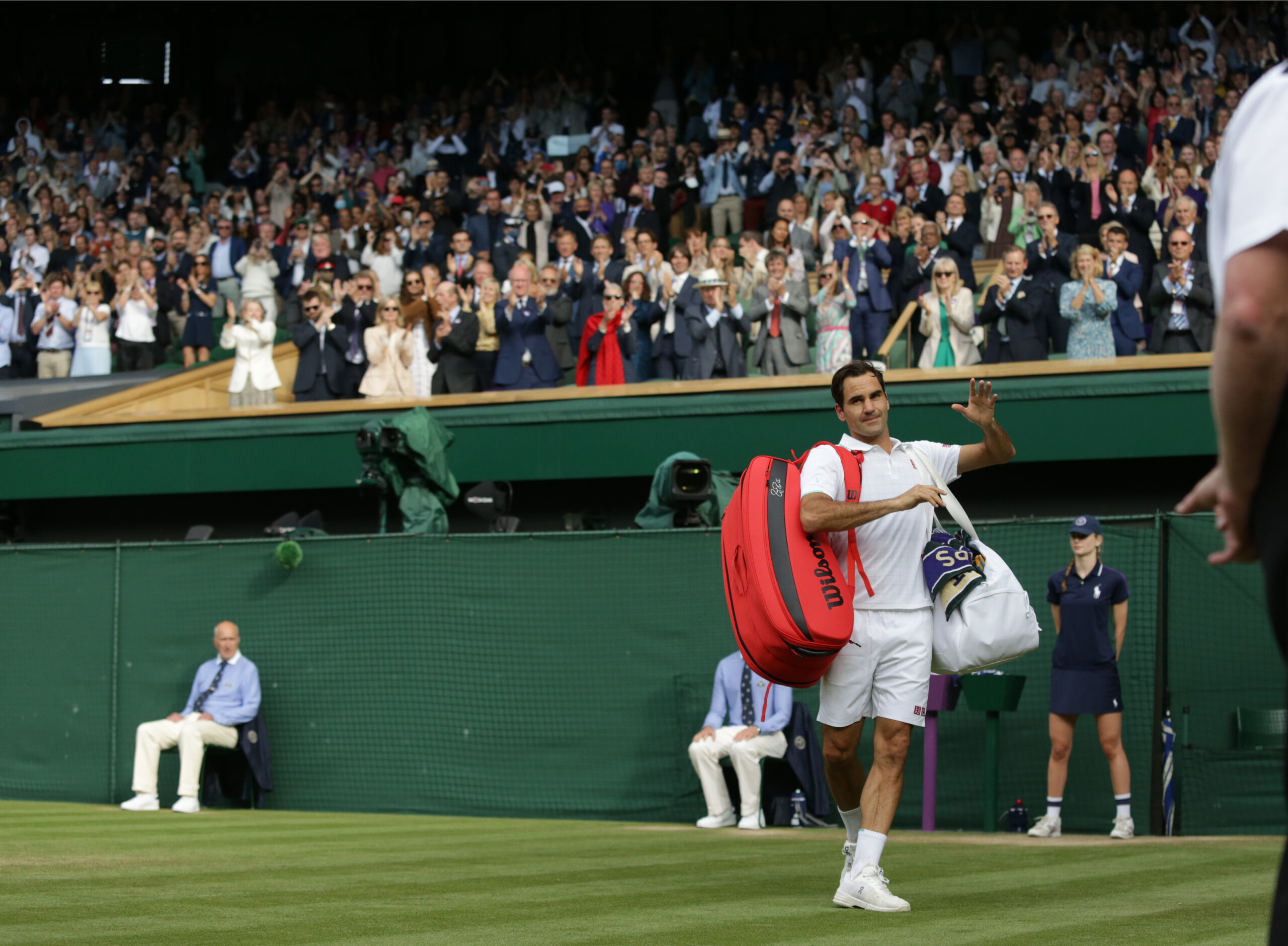

バナー写真:真野博正