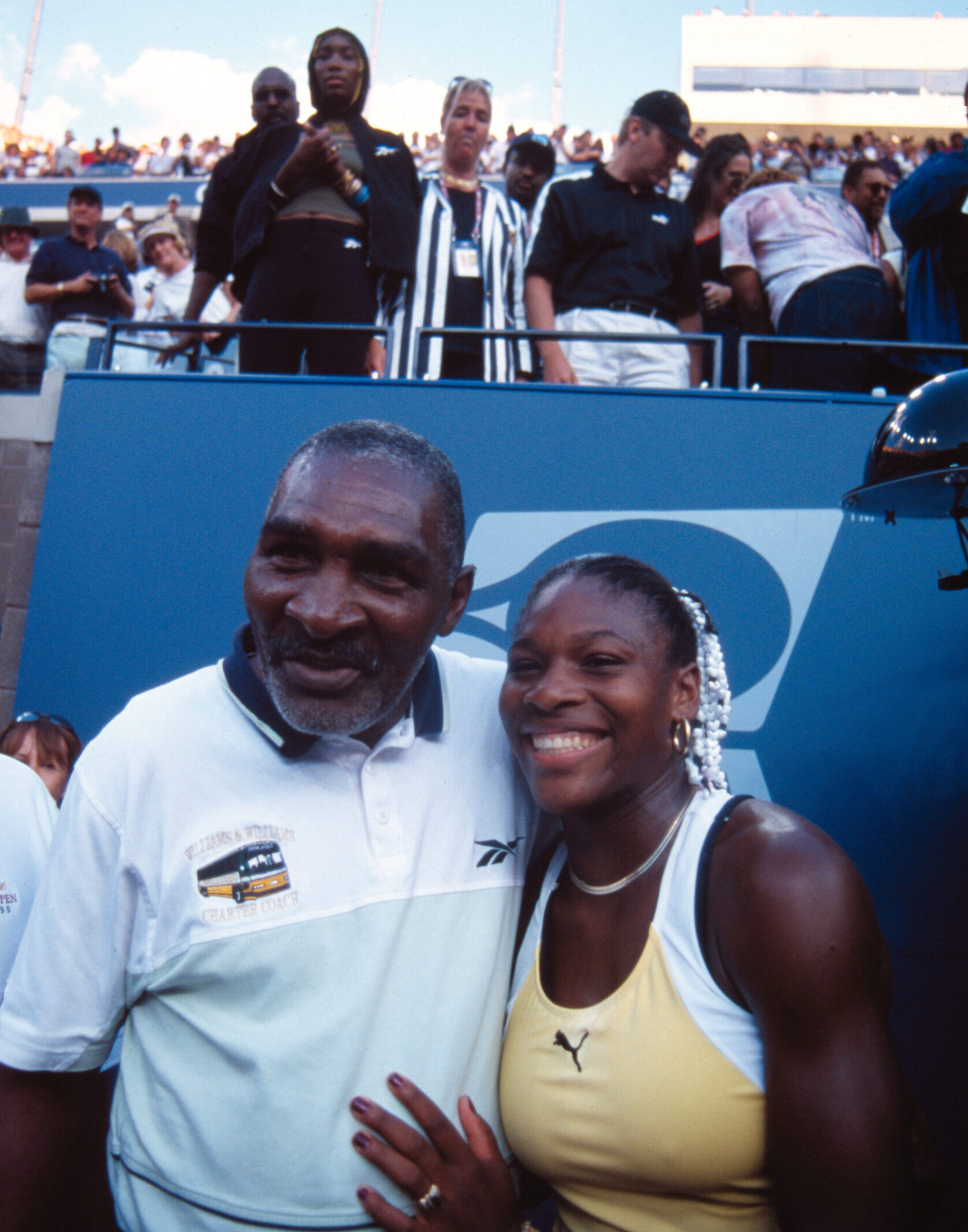

テニス名プレイヤー列伝 第10回 セレナ・ウィリアムズ

父子鷹で突き破ったガラスの天井

この10年でアメリカの女子選手層は厚くなった。スローン・スティーブンスが全米オープンのシングルスを制したのが2017年。23年にココ・ガウフが続き、ダブルスでもテイラー・タウンゼントが24年のウィンブルドンで優勝。彼女たち、アフロアメリカン(黒人)プレイヤーの栄冠こそ、セレナ・ウィリアムズの足跡の産物、セレナなくしてこの道はここまで切り開かれなかっただろう。

1981年9月26日、ミシガン州の工業地帯サギノーで生まれた。父リチャードと母オラシオンの間には年子の姉ビーナスがいるが、家族構成は複雑で、父の連れ子が5人、母の連れ子が3人。その両親は2002年に離婚して、リチャードはその後、再婚し離婚。セレナには他に義理の弟が2人いる。ともかく、セレナが5歳の年にリチャードは家族を連れてロサンゼルス郊外のコンプトンに移った。ラップ発祥の地とされる黒人の街で、セレナが4歳の頃、父親は姉妹に自らテニスを教え始めた。1985年前後、シュテフィ・グラフが十代半ばで台頭し、女子テニス界の潮流が低年齢層へ動き始めた頃である。

セレナが9歳になると、一家はフロリダに移ってテニス教育は本格化していく。後に大坂なおみが大阪―ニューヨーク―フロリダと渡ったように。「孟父三遷」の道筋はその後のアフロアメリカンの出世街道となる。グラフのゴールデンスラム達成、モニカ・セレシュ、ガブリエラ・サバティーニら十代プレイヤーの出現で、女子テニスはいよいよ華やかな季節を迎え始めた頃、ウィリアムズ姉妹はデビューに備え着々と準備を整えていた。

姉ビーナスが予言していた未来

黒人の女王はセレナが最初ではない。ニューヨークのハーレム出身のアリシア・ギブソンが1956年の全仏オープンを皮切りに、57、58年のウィンブルドンと全米を連覇、3年間で単複合わせて11のメジャータイトルを獲得した。ギブソンの背景には、第二次大戦後のアメリカ国内での黒人の社会参加への機運があり、ジャッキー・ロビンソンが黒人メジャーリーガーの第1号になった時期に重なるのだが、そこからの歩みは牛歩のように遅かった。男子でアーサー・アッシュが全米で優勝したのが1968年で、10年間で単複合わせて5のメジャータイトルを獲得。女子では80年代にジーナ・ガリソンとロリー・マクニールが辛うじて女子テニスを賑わせたくらいだ(注1)。

父リチャードにどれほどの自信があったか分からないが、彼はひたすら娘たちの可能性を信じ、西海岸の公営施設で球出しをし、やがてフロリダへ向かう。娘たちが門を叩いたのはリック・マッキーのテニスキャンプで、その辺りの経緯は映画「ドリームプラン(原題:KING RICHARD)」に描かれている。姉妹はめきめき頭角を現し、フロリダでは敵なしのジュニア選手に育ったが、そこから消息が途絶えてしまう。リチャードは娘たち、特にセレナをジュニア大会に出さなくなった。

83年、13歳でプロ転向したグラフを契機に始まった女子テニスの低年齢化が、90年代に入ってバーンアウト(燃え尽き症候群)と呼ばれる事態を引き起こし 、特にその傾向はアメリカに顕著(ジェニファー・カプリアティーなど)で、WTA(女子テニス協会)は世間から非難を浴びて94年、年齢制限を打ち出した(注2)。ウィリアムズ姉妹はプロ解禁の14歳でプロ宣言しているが、リチャードが大会出場数を絞ったため、ネット情報が飛び交う現在とは違って、姉妹の存在はごく一部にしか知られることはなかった。

姉ビーナスは97年にメジャー・デビュー、その年の全米でいきなり決勝にコマを進めた。決勝の相手は同い年の17歳ながら、既にその年の全豪でメジャー初優勝を達成し、全仏で準優勝、ウィンブルドンでは優勝と飛ぶ鳥を落とす勢いで世界ランク1位に駆け上がったマルチナ・ヒンギスだった。ビーナスは0-6、4-6で完敗。そして、記者会見でこう言い放った。

「ライバルはマルチナじゃない、妹の方がずっと強い。いずれ分かるから」

姉の予言をなぞるように2カ月後、世界ランク304位だったセレナは同7位のメアリー・ピアス、4位のセレシュを倒して年末までにランキング99位に躍進。年明けのシドニーで世界3位のリンゼイ・ダベンポートを打ち負かすと、続く全豪2回戦で早くも姉妹対決が実現した。初対戦は姉の圧勝だったが、それから姉妹対決はキャリア通算で31回、セレナの19勝12敗。グランドスラム決勝の舞台での対戦が9回(セレナの7勝2敗)もあり、2002年の全仏から翌03年の全豪まで実に4大会連続でグランドスラムの最終日を飾っている。

父リチャードの深謀遠慮

ウィリアムズ(姉妹)時代の幕開けは、99年の全米オープンだった。ボトムハーフで第7シードのセレナは、3回戦からキム・クライシュテルス、コンチータ・マルチネス、セレシュ、ダベンポートをなぎ倒して決勝にコマを進めた。トップハーフの第3シードだったビーナスは、1セット落としただけで4強に進み準決勝でヒンギスと対戦、ここでフルセットの末に敗れた。姉妹対決がお預けになった決勝だったが、セレナは6-3、7-6でヒンギスを圧倒し、“仇討ち”を果たす。欣喜雀躍(きんきじゃくやく)して家族席にトロフィーをかざす17歳の妹を、姉はなぜか硬い表情で見下ろしていた。2年前、自分がヒンギスに屈した舞台で、妹が先にファミリーの夢をかなえた。姉妹ペアで既にその年の全仏のダブルスで優勝していた。そこから、姉妹合わせてシングルスは30回、ダブルスは14回、ミックスダブルスまで加えれば、合計48のメジャートロフィーをウィリアムズ家の飾り棚にかき集め、さらにオリンピックの金メダルをシングルスで一つずつ、ダブルスで三つ、アフロアメリカンによる黄金の10年の始まりである。

父リチャードはバーンアウトを恐れてジュニア時代の姉妹を“保護”したとされる。2人に「ウィリアムズ新聞」なるものを作らせ、ロジャー・フェデラーにインタビューするなど、他の分野への興味も授けていたのは事実だ。姉妹の髪を飾ったビーズ玉のファッションが話題になったが、特にビーナスはファッション・デザインを勉強してブランドを立ち上げた。セレナがアイラ・トムヤノビッチに敗れ引退したのは、もうすぐ41歳になる2022年の全米で、この最後の試合は3時間5分と、24年間のキャリアでの最長試合。ビーナスは44歳のいまも引退を表明していない。バーンアウトを回避できたのは間違いないとして、リチャードは本当にそれだけを考えていたのか――。あるエピソードを思い出す。

1944年生まれの畠中君代は世代的には沢松和子のライバルで、明大テニス部からプロ転向し、夏にはローランギャロスからウィンブルドンに至る欧州遠征に出た異色の選手だった。大会のオープン化が広まり、若手が賑々(にぎにぎ)しくプレーしていた時代のツアー仲間にリック・マッキー、後にフロリダでテニスアカデミーを開き、天才少女カプリアティを世に出し、ウィリアムズ姉妹を迎え入れた男がいた。畠中は現役引退後にビッグKテニススクールを立ち上げ、その門下生には小畑沙織ら数々の日本を代表する選手だけでなく、ダブルスの奇才・台湾の謝淑薇(シェー・スーウェイ)もいるが、畠中が研修目的で昔馴染みのマッキーのアカデミーを訪問した時、当時は珍しい黒人のジュニア選手がいた。ウィリアムズ姉妹である。珍しかったのでビデオを回すと、クラブのコーチが慌てて駆け寄り撮影を禁じたという。帰国してからも、姉妹だけ撮影を禁止された違和感が残ったという。撮影禁止の理由な何だったのか。ここに一つの仮説が浮かぶ。

史上最高へ到達するまでの様々な障壁

テニス界はバブル期に入っていた。男子はボルグ/マッケンローからベッカー/エドバーグ時代へ、女子はナブラチロワ/エバートからグラフ/セレシュ時代へ移行し、航空網や衛星放送などの技術革新に伴って、テニスの世界ツアーは飛躍的に拡大。巨額の金がうごめいていた。そして、その“宝の山”を取り巻く顔触れは主に“白人種”。スポーツのプロ化が華々しく幕開けした84年のロサンゼルス五輪を沸かせたのは、カール・ルイスとヒール役のベン・ジョンソンというアフロアメリカンだった。彼ら特有のパワーとスプリントがテニスコートに生かされないはずはない、父リチャードにはそんな確信があったはずだ。但し、壁さえ超えれば、である。リチャードが抱いた野望は人種の壁を崩し、アフロアメリカンの道を開拓するなどという高邁かつ陳腐な理想より、まずは娘たちがその宝の山に登ること。畠中のビデオ撮影を止めたり、デビューを先延ばしして情報を秘匿したのは、「白人優位」のテニス界からの横やりを避けると同時に、アフロアメリカン間の競争も意識した……そう深読みも出来る。

その道は、当然、孤独で茨の道だった――。

セレナ・ウィリアムズのメジャー通算23勝はとてつもなく偉大な記録だ。同じ23勝でも、マーガレット・コートの記録とは比較にならない時代の差があるのだが、セレナはどうしても24勝目が欲しかった。コートが白人であるがゆえに記録を超えることを熱望していたのかは定かではないが、インフルエンサーたちの振りかざす空虚な数字をかき消すチャンスは何度か、それも足元の全米オープンであった。そして、気まずい空気の中で消えた。

2004年のカプリアティとの準々決勝、ファイナルセットの第1ゲーム、セレナの打球を主審が遠い位置から覆してカプリアティのポイントとして紛糾し敗退。後にビデオ映像で誤審と分かり、これがビデオ判定導入のきっかけとなった。09年、クライシュテルスとの準決勝では、第2セットの土壇場でのフットフォールト判定をめぐって反則負けになる混乱があり、18年の大坂なおみとの決勝でも土壇場でのコーチング違反で揉め、この事件はコーチングを容認するきっかけにもなっている。

地元での、偶然と呼ぶには多すぎる波紋の数々――プロテニスはアメリカで隆盛の基盤を築いた。そのアメリカ社会には人種問題を下地にした、余人に窺い知れないデリケートな溝が横たわっている。アフロアメリカンの旗手、セレナ・ウィリアムズの攻撃性が醸し出した緊張感が、その溝を浮き彫りにしたと振り返ることもできるだろう。

セレナは現役だった2017年に長女を出産してオリンピアンと名付け、23年には次女を授かった。大坂なおみはたちまち四つのメジャータイトルを掲げると、セレナの写し絵のように身ごもり、出産し、24年に復帰するとあっという間にトップ50に返り咲いた。11月には、3歳下のココ・ガウフが米国選手としてはセレナ以来となるWTAファイナルズ優勝を飾り、タウンゼントもダブルス準優勝を果たした。圧倒的な存在感で人種の壁を崩し、テニスのルールを変えた革命児は、パリオリンピックの開会式セレモニーで、こともなげに、ラファエル・ナダルとともに陽気にはしゃいでいた。

(注1)ガリソンは1990年ウィンブルドンで準優勝。マクニールは87年全米で4強入り、94年ウィンブルドン1回戦で前年優勝のグラフを破る大金星を挙げベスト4、88年ソウル五輪ではパム・シュライバーとペアを組んだダブルスで金メダルを獲得している。

(注2)The Age Eligibility Rule (AER=年齢資格ルール)と呼ばれる18 歳未満の選手が出場できるトーナメントの数を制限するルールを導入した。

バナー写真:セレナ・ウィリアムズ(2010ウィンブルドン) 撮影:真野博正