テニス名プレイヤー列伝 第8回 マルチナ・ヒンギス

絶対女王グラフを退位に追い込んだ早熟の天才少女

国内のテニス・シーンであれほど衝撃的な騒動があっただろうか。しかも、外国の女子選手による試合をめぐる“事件”――それは1997年2月4日の東京都体育館でのことだった。

東レパンパシフィックオープン(東レPPO)は1984年にスタートし、同一スポンサーによる大会としては世界で屈指の歴史を誇る。97年の第14回大会当時は、グランドスラムに次ぐ「ティアⅠ」8大会の一つで、トッププレイヤーが集うアジア最大の大会だった。

主催者の窮地を救ったファインプレー

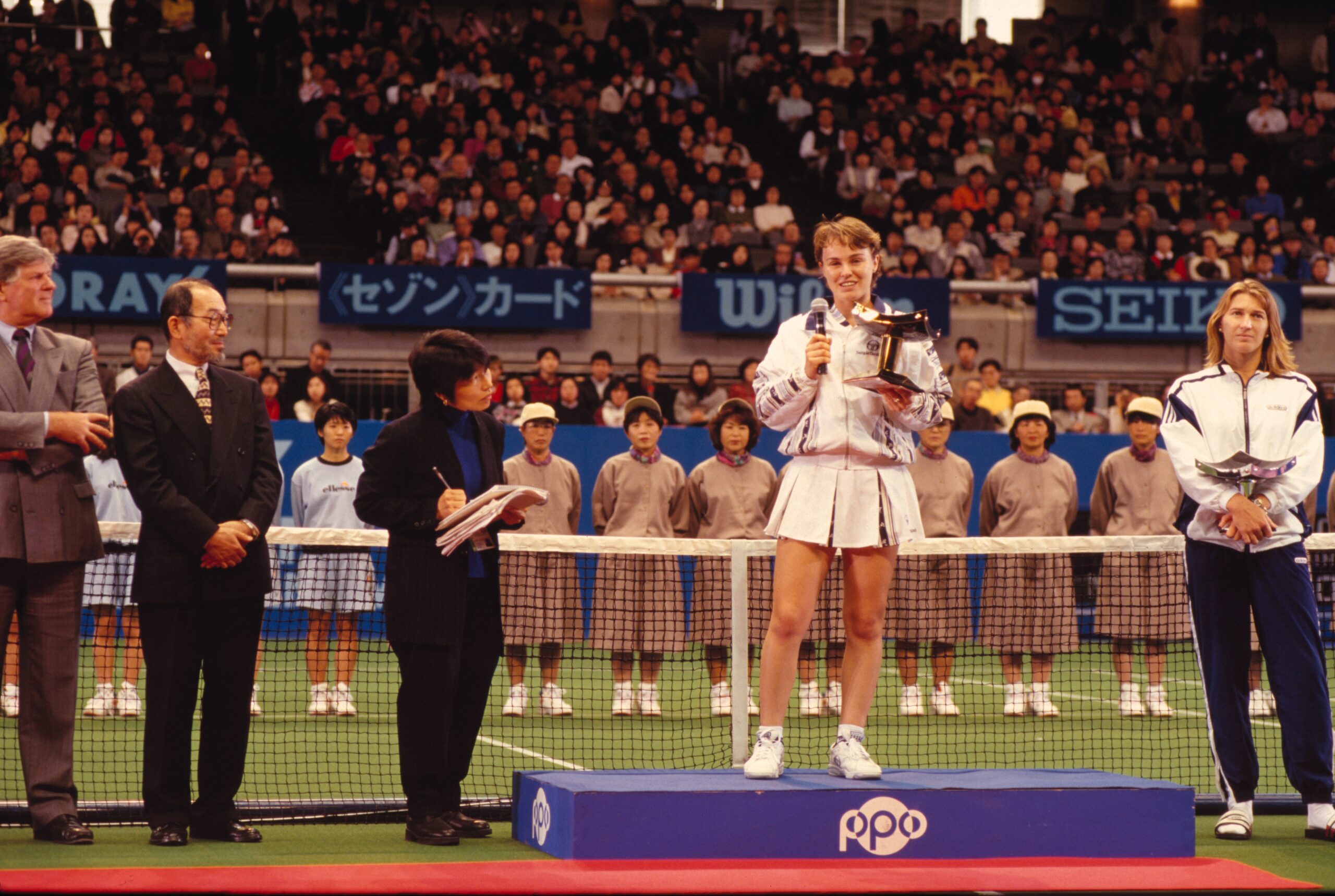

決勝にコマを進めたのは、それまで21のグランドスラムタイトルを手にしていた27歳の女王シュテフィ・グラフ、そして前の週に全豪オープンで初のメジャータイトルを、それも単複で手にした16歳、マルチナ・ヒンギスだ。文字通りの新旧女王の対決に、千駄ヶ谷駅前の会場には朝早くから当日券を求める長蛇の列ができ、ダフ屋が忙しく動き回った。

ヨーロッパへの中継も組まれ、その時差調整のためか、先にダブルスの決勝が行われ、シングルス決勝は午後1時半開始予定。トーナメントレフェリーに伴われたグラフがトーナメントディレクター・野地俊夫の部屋に入ってきたのは開始1時間前だった。グラフは「膝の痛みでプレーできない」と訴えた。膝が悪いとは言われていたが、大会中にそんな素振りはなく、試合前の練習も終えていた。野地は著書『女子テニスと私―東レPPOの30年を振り返る』(創英社/三省堂書店刊)にこう記している。

「何度も何度も説得しましたが、グラフは涙を流しながら首を横に振るばかりです。グランドスラムで21回の優勝を重ねた女王が、泣きながら『プレーできない』と訴える姿に、私も周りの関係者も呆然となりました」

棄権の最終決定は試合開始予定30分前。ダブルスの表彰式も終わった満員の会場はキツネにつままれたようにざわつき、舞台裏は大混乱に陥った。一部の客が払い戻しを求めて押し掛け、説明に出た野地を取り囲んだ。チケットの払い戻しは出来ない条件だが、ダフ屋絡みで8万円の値がついたと言われた。

卓袱(ちゃぶ)台をひっくり返す混乱は、しかし、やがて潮が引いたように静まった。日本のテニスファンの品格もあるが、ヒンギスがコートに出て、テニスボールで器用なジャグリング(お手玉)を披露し始めたのだ。それに続き、ダブルスで優勝した後、シングルス決勝を見ようと残っていたナターシャ・ズベレワがエキシビションを買って出た。

「彼女たちのプロ精神には本当に助けられました」と、野地は振り返る。

決勝当日の棄権は女子ツアーでは初めてと聞かされ、野地は改めて16歳の機転に驚いたという。それにしても、なぜだったのか。グラフの故障は事実として、1球も打てないほどの状態ではなかっただろう。1セットの顔見せぐらいは出来たのではなかったか……。この前代未聞の決断は女王の矜持(きょうじ)であり、振り返れば、97年2月の東レPPOは紛れもなく女子テニスの分岐点だった。

天才少女出現の衝撃

天才少女出現の話題は早くから広まっていた。ヒンギスは12歳だった1993年の全仏オープンで、グランドスラム・ジュニア部門の史上最年少優勝でデビュー。翌94年には全仏に続きウィンブルドン・ジュニアも制し、全米ジュニアは準優勝。95年には年末ランキング16位まで駆け上がり、颯爽(さっそう)と檜舞台に躍り出たのが96年だ。ウィンブルドンでヘレナ・スコバと組んだダブルスで優勝すると、シングルスではシーズン後半にフィルダーシュタット(ドイツ)で当時の世界1位、モニカ・セレシュを倒してツアー初優勝。年末ランキング4位で、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで開催されたWTA(女子テニス協会)ファイナルズに臨んだ。

ガブリエラ・サバティーニと共に伊達公子の引退セレモニーも行われた舞台で、16歳になってまもないヒンギスは準々決勝で伊達、準決勝でイバ・マヨリを倒し、リンゼイ・ダベンポート、ヤナ・ノボトナをストレートで退けてきたグラフとの決勝――東レPPOの2カ月前、既に世代交代の場面は到来していた。

当時のWTAファイナルズは決勝だけ5セットマッチで行われ、グラフが6-3、4-6、6-0、4-6、6-0で勝つ。ヒンギスは第4セットの終盤から痙攣(けいれん)を抱えながらの試合になり、ファイナルセットは一方的な展開だった。膝の不安を抱えるグラフが“ジュニア”を相手に、5セットのロングマッチを計算しながら手玉に取ったようにも見えた。いずれにしろ、試合後のスピーチで若者を称えた。

「勇気に溢れたプレーで、貴女の未来は希望に満ちています」

決して褒め上手ではない女王の余裕が覗く言葉に対し、ヒンギスはこう答えている。

「来年はきっとグランドスラムで勝ってみせます」

マンハッタンの冬に飛んだ火花――。年が明けるや、マルチナはその言葉通りに突き進んだ。シーズン緒戦のシドニーで勝った勢いのまま、全豪オープンは1セットも落とさずにメジャー初制覇。自信満々、軽い足取りで東京にやってきたのだ。グラフは自分の時代の翳りを感じていたかもしれない。あるいは、ドイツを中心に右肩上がりで成長してきたテニス界が、この一戦に特別な意味を見出していたかもしれなかった。ビヨン・ボルグの引退表明がカトマンズ(ネパール)だったように、歴史的場面が果たしてアジアでいいのか……。

怒涛の快進撃

その年のヒンギスの活躍はまさに怒涛(どとう)のようだった。

シドニー、全豪、東レと3連勝し、さらにパリ室内、キービスケイン(ハード)、ヒルトンヘッド(クレー)と勝ち続けて世界ランキングの頂点に到達。全仏も3回戦でアンナ・クルニコワ、準々決勝でアランチャ・サンチェス・ビカリオ、準決勝でセレシュを倒し、決勝こそマヨリに敗れたが、開幕35連勝。勢いは止まらず、ウィンブルドン(芝)では準決勝でクルニコワ、決勝ではヤナ・ノボトナを逆転で退け、聖地の黄金のプレートを高々とかかげることになる。

大西洋を渡ってからの夏のアメリカでも、スタンフォード、サンディエゴと勝ち、全米オープンはサンチェス、リンゼイ・ダベンポート、決勝でビーナス・ウィリアムスと、全豪に続いてすべてストレート勝ちで制覇――このシーズンのヒンギスは、グランドスラム3大会を合わせてツアータイトル12、通算成績は国別対抗戦フェドカップ(現ビリー・ジーン・キング・カップ)を含めて75勝5敗で勝率94%だった。ダブルスでもズべレワと組んだ全豪を含み計7勝している。

マルチナ・ヒンギスは1980年9月30日、当時のチェコスロバキアのコシツェで生まれ、両親とも国内トップクラスのプレイヤーだった。特に母のメラニー・モリターはマルチナ・ナブラチロワと同世代で、ナブラチロワの世界的な活躍に感銘、当時は珍しかったという「マルチナ」の名を娘に授けた。テニスは2歳から始め、4歳の年に大会に出場している。両親は6歳の年に離婚し、母は娘を連れてスイスに亡命、再婚してスイス国籍を取得した。真相は分からないが、冷戦期にこうした海外流出は珍しくなかった。スイスは必ずしもテニスの盛んな国ではなかった。ただ、欧州連合(EU)への動きが加速していたし、母親は娘の才能を確信していただろう。ナブラチロワの海外挑戦(75年に米国に亡命)を手引きに新天地を求め、振り返れば、その眼に狂いはなかった。一貫して母親がコーチを務め、全仏オープンジュニア優勝をきっかけに国際舞台を駆け上がっていく。

精密機械のようなコントロールと頭脳的プレー

96年のメディアガイドを見ると、当時の身長・体重は167cm、52kg。女子選手の場合、身長は多め、体重は少なめに申告する傾向があったが(現在、体重は非表示)、カールしたショートヘアと相俟(あいま)って如何にも小柄だった。グラフは175cm、59kg、セレシュは179cm、65kg、リンゼイ・ダベンポートは189cm、74kg、伊達公子は163cm、53kg……。華奢な16歳がいかついトップ選手を手玉に取った。サーブは時速120㎞台で強烈なショットもない。親譲りの感性を思わせるアンティシペーション(予測能力)、精密なボールコントロールによる絶妙なプレースメント。リターンゲームに巧さが際立ち、ボールが飛んでくる先に待ち構え、ネットダッシュ、ドロップショットのタイミングは心憎いほどで、切れ味の鋭いスピーディーな展開はテニスファンを喜ばせた。時代の流れに乗ったと言えるかもしれない。

96年は伊達公子が26歳で最初の引退をした年で、伊達は引退理由にツアー方式の変更を挙げた。WTAランキングはそれまで、年間の獲得ポイント総数を最低14大会の分母で割った平均値を争っていた。それが97年からは単純に獲得ポイント総数を競う方式に変わった。大会に出れば出るほど有利になる“量”への移行は、各選手の出場試合数増を促し、若手の台頭を目論んだものだ。そうした時代の波に乗って飛び出し、98年も全豪を連覇、ダブルス年間グランドスラム、そして単複で世界ランクの頂点に立った。

1990年代はまた、冷戦崩壊後に参入してきた社会主義国による新陳代謝の季節であり、チェコ生まれのヒンギスはその先駆けだったとも言える。やがてウィリアムズ姉妹へと繋がる女子テニス新時代の幕開けを告げた天才少女の前には、多くのライバルが立ちふさがった。中でもグラフとは、まさに時代と時代が氷河のようにぶつかる激しいライバル関係だった。99年のローランギャロス決勝は、永遠に語り継がれるだろう。

一方的なストレート勝ちでコマを進めたヒンギスが第1セットを6-4で先取。第2セットもいきなりサービスブレイクして2-0とした第3ゲームの最初のポイント、ダウンザラインのリターンがベースラインを蹴ったかに見えた。コールはアウト。着地点は審判台から遠く、主審・線審の球跡確認は毅然さに欠けていた。ヒンギスは激しく抗議し、ルール違反を知らなかったのか、相手陣内に入り「ここ!」と訴えた。スーパーバイザーを呼んでも判定は覆らず、逆にポイントペナルティーを取られ、30-0。それはともかく、問題はスタンドの反応だった。露骨な判官びいきと新顔に厳しいことで知られるローランギャロスの観客が、これを境にブーイングを飛ばし始めた。

そこから逆転され、6-4、5-7、2-6で敗れた。

あの一打はオンラインだっただろう。ただ、この手の微妙なジャッジは球跡の目視を根拠にする全仏ではよくあることだ。1セットリード、しかも1ブレークアップで相手サーブの最初のポイント、どうしてあそこまで拘ったのか。グラフは試合後の会見で、自分の目の前で弾んだボールの成否には触れず、小首を傾げて記者たちにこう聞き返した。

「あの子はいくつなの」

マルチナは18歳。グラフはまもなく30歳でその年にラケットを置く。

いまなお数々の最年少記録に残っている。女子ジュニア4大大会優勝(12歳9カ月)、女子4大大会優勝(女子ダブルス、15歳282日)、女子シングルス4大大会優勝(16歳3カ月)、女子シングルス4大大会3冠獲得(16歳11カ月)、女子シングルス世界ランキング1位(16歳6カ月)、WTA年間1位(17歳2カ月)など、マルチナ・ヒンギスが如何に不世出の早熟な天才プレイヤーだったかの証左だ。

輝かしいキャリアと紆余曲折

ヒンギスはパリが大好きだった。最初に優勝したのが全仏ジュニアであり、パリに来れば必ずモンマルトルの丘にのぼり、サクレクール寺院を訪ねてローソクを買い祈りを捧げた。97年には決勝まで進んでマヨリの前に力尽き、勝っていれば年間グランドスラム となっていた。

ただ、99年はあのジャッジですべてが変わったわけではなかった。問題の第2セット、ヒンギスは追いつかれながらも再度ブレイクし、5-4から自分のサービング・フォー・ザ・マッチで15-0、30-40とあと3ポイントまで迫った。しかし、そこからグラフはすんなりブレークバックし、3ゲーム連続奪取。第2セットを制すると、第3セットは完全にグラフのペース。グラフの意地と経験が優った、これぞテニスだった。

表彰式に、いつまで経っても現れなかった。母メラニーが泣きじゃくる娘を引きずるように連れてきた異様な光景は、果たして勝負への口惜しさだったのだろうか。新しい時代が古い時代にぶつかる衝撃の大きさ……純粋無垢な少女が非情な現実に遭遇した驚きだったのではなかったか。

人生経験の浅い十代でのスターダムには、それ以前にも多くの問題が生じ、マルチナ・ヒンギスにも紆余曲折はあった。私生活では結婚・離婚を繰り返し、中には裁判沙汰になる醜聞も聞こえてきた。それでも、天才の不変性は晩年の活躍に証明されている。最終的に2007年にシングルスから手を引くのだが、その後はダブルスでは4度メジャー優勝を果たし、ミックスダブルスでは34歳の2015年に全仏を除くメジャー3大会を制覇、翌16年にはついに“因縁の全仏”を制覇してキャリア・グランドスラムの笑顔をパリに咲かせた。才能は年齢とは関係ないのだ。通算43回のツアー優勝の内、東レPPOで5度優勝。97年の最終日は戦われなかったが、振り返れば、あそこで披露した器用な“お手玉”がその後の輝かしいキャリアに重なる。そして一人遊びに慣れた天才少女の孤独を思い出させる。

バナー写真:2002年全豪オープン 真野博正