テニス名プレイヤー列伝 第3回 ステファン・エドバーグ

日本で絶大な人気を誇った最後のサーブ&ボレーヤー

1987年4月、日本のテニス界は大きな転換期を迎えた。

桜の散りかけた東京は江東区東雲の埋め立て地に、1万人収容のセンターコートを据えて「有明テニスの森」が完成、その杮(こけら)落としにグランプリ大会『サントリー・ジャパン・オープン』が開催された。

自民党代議士だった当時の日本テニス協会・小坂徳三郎会長が鈴木俊一都知事に働きかけて出来上がった総工費51億円のセンターコートは、4年後、さらに52億円の追加予算で可動式屋根がかけられることになる。協会は器に相応しい中身にすべく、それまでのエキシビション大会「サントリーカップ」からスポンサーを引き抜くと、独禁法を盾に生き延びていたWCT(World Championship Tennis)から3年契約の名義貸しという妙手(みょうしゅ)を使って大会開催権を取得し、世界のトップ選手を集めた。日本はバブル経済の真っ只中だった。

北欧の貴公子伝説

ジョン・マッケンローはドタキャンしたものの、世界ランク1位のイワン・レンドルを筆頭に、34歳ながら現役バリバリのジミー・コナーズ、前年の全米オープン準優勝のミロスラフ・メチージュ……中でも、若いファンの目を引き付けたのは、1月に全豪オープンで優勝を飾った21歳のステファン・エドバーグだ。

当時、5誌あったテニス専門誌の中でも隔週発行の「テニスマガジン」(22年5月休刊)は、「テニスの森のプリンス」と銘打って大特集を展開した。そのアンケートによれば51%の観客のお目当てがエドバーグ。期待に応え、決勝で米国のデビッド・ペイトを倒して優勝を飾った。

日本テニス界の夜明けを飾った北欧のプリンスは、秋のセイコースーパーにも来日し、決勝でレンドルに逆転勝ちして人気はいよいよ本物になり、翌春の来日に先立ち、テニスマガジンは30ページを超す大特集を展開。テニス誌はこぞって表紙に取り上げた。

日本人好みの選手がいる。

80年代初頭、日本でクリス・エバートより人気だったリサ・ボンダーは海外ではまったく知られていなかった。マリア・シャラポワの人気も日本で先行するが、エドバーグ人気も日本で早々と火がついた。当の本人は理由を尋ねられると、カールした長髪の陰で照れ笑いを浮かべ、素っ気なく言った。

「金髪でしょう?……そう聞きました」

テニス界の新時代を画したアイコン

1980年代、スポーツ界は技術革新の先端を掬(すく)い取って急速に変貌を遂げた。長らく続いた冷戦の崩壊を予見して、IOC(国際オリンピック委員会)のアントニオ・サマランチ会長、IAAF(国際陸連、現在のWA=世界陸連)のプリモ・ネビオロ会長が陣頭指揮に立ってプロ化を推進。既に68年にオープン化して世界展開を画策していたテニス界も敏感に対応した。端的な例がオリンピックへの復帰だ。

早くからプロ化したテニスは、初期のオリンピック運動におけるアマチュアリズムには馴染まず、24年のパリ大会を最後にオリンピックから離脱していた。そのため世界ツアーを標榜(ひょうぼう)しながら80年代までは、あくまで西側諸国を中心とした“片肺飛行”だった。87年のサントリー・ジャパン・オープンにしても、56ドローの半数近い27人が米国勢だ。

ITF(国際テニス連盟)のフィリップ・シャトリエ会長は、冷戦崩壊後を見越し、オリンピックを普及の手段と考えたのだ。88年のソウル大会での正式種目復帰に向け、まず84年のロサンゼルス大会に公開競技として参加。そこで優勝したのが、女子は15歳のシュテフィ・グラフ、男子が18歳のエドバーグ……振り返れば、テニス界の新時代を象徴するプリンスとプリンセスだった。

エドバーグは翌85年、当時は12月に行われていた全豪オープンでグランドスラム(以下、GS)の初タイトルを獲得し、1月に移行した87年に連覇(86年は開催せず)。その年を最後に、全豪のサーフェスは芝からハードコートへ移行している。一足先にウィンブルドンを制した1歳下のボリス・ベッカーと共に、エドバーグは新たな時代を牽引していくことになる。

スウェーデンの「異端児」

スウェーデンと言えばビヨン・ボルグである。コナーズ、マッケンローとのライバル争いを勝ち抜いたウィンブルドン5連覇は、世界中にテニスブームを巻き起こし、日本の若者も競ってフィラのポロシャツを買い求めた。そのボルグが26歳の若さで電撃引退を表明したのが1982年2月のカトマンズ、最後の出場予定が4月の東京で行われる「サントリーカップ」だった。“別れの席”で後継者を尋ねられたボルグは、16歳だったエドバーグとその2歳下のケント・カールソンを挙げた。

ボルグ引退の翌月の全仏オープンで17歳のマッツ・ビランデルが初優勝、同じ全仏ジュニアで優勝したエドバーグは、そのままウィンブルドン、全米、年末の全豪ジュニアも制覇し、史上たった一人のジュニアグランドスラマー、しかも年間グランドスラマ―となる(※)。

82年末のランキングでスウェーデン選手はベスト100に5人、85年末ではトップ50にビランデル、エドバーグ、ヤリード、ニーストロム、サンドストロムら8人。さらに翌年はペルンフォルスも加わってトップ100に12人と、ポスト・ボルグの勢いは止まらなかった。ただ、エドバーグをボルグの後継者とすることには違和感がある。そのプレースタイルは、“アイスマン(氷の男)”とは真逆だったからだ。

芝に映えた流麗なフォーム

ボルグはストリング・テンションが80ポンド強という、板のように固いウッドラケットから強烈なトップスピンを繰り出して相手を追い込んだ。バイオレントなストロークが武器のボルグに似て、ビランデルを筆頭としたスウェーデンの後継者たちは基本的に両手バックハンドのベースライン・プレーヤー。エドバーグは片手バックハンドのサーブ&ボレー、それもマッケンローと並び称されるほど代表的なサーブ&ボレーヤーだった。

7歳でミニテニスを始めた頃から周囲の子供たちとは違っていた。「長いラリーは退屈だった」と言う。それは天賦の才がもたらしたスタイルだった。

サーブ&ボレーは強いサーブで相手を押し込み、リターンをネットに出て叩く戦法で、“ブンブン・サーブ”のベッカーや後のピート・サンプラスのビッグサーバーがその典型。エドバーグも時速200キロ台のファーストサーブを持っていたが、パワーで抑え込むスタイルではなく、切れ味鋭いキックサーブとスライスサーブを自在に操ってネットに出る。パワーではなく技とスピード。スリムな肉体と長いブロンドの髪が描く力感のない動き。とりわけ、振り向かんばかりに上半身を捻転しての華麗な片手バックハンドは、スタンドの嘆息を誘った。芝のキャンバスにエレガントな影を引いたような、この美しいフォームの流れが日本のファンの心をとらえた。

アスリートのお手本のような抑制された物静かな振舞いも、貴公子と呼ばれた所以だった。激しい攻防に激高することなく、微妙な判定にも不満を訴えず、淡々とゲームを進めていく……ボルグに通じる北欧気質でもあろうが、この世界に足を踏み入れてすぐの苦い思い出の影も覗く。

1983年の全米オープン、米国期待の16歳、アーロン・クリックステインとの1回戦で事故があった。エドバーグのサーブがセンターラインを見る線審を直撃し、線審は倒れた弾みに頭を打ち5日後に他界した。心臓疾患の持病もあったというが、当時の線審は椅子に座っていたためボールを避けきれなかった。エドバーグに非はなかったとはいえ、初出場の17歳にショックは大きかっただろう。物静かなプレースタイルは、そんな翳(かげ)を引きずっていたのかもしれない。88年から4度受賞したATP(男子プロテニス協会)のスポーツマンシップ賞は、引退した96年に「ステファン・エドバーグ・スポーツマン賞」と命名され現在に至る。

オフコートで貫いた控えめなライフスタイル

ベッカーとの際立った対比は、新たな時代への大きな力となった。力と技による対照的かつスピーディーなサーブ&ボレー、静と動のキャラクターの違いは分かりやすく、若獅子対決は熱を帯びた。対戦成績は25勝10敗とベッカーが大きくリードしたが、88年から3年連続となったウィンブルドン最終日の激闘では、エドバーグが2勝1敗と勝ち越している。

活躍がツアー41勝、GS優勝6回のシングルスだけに留まらない多彩さも大きな特徴だった。ダブルスでもツアー18勝・GS3勝を記録し、単複のいずれでも世界ランク1位に君臨したのはマッケンローとエドバーグの2人だけ。さらにスウェーデン代表として4度のデ杯優勝にも貢献している。

1996年、30歳で引退。現役時代からアルコールを避け、パーティーなどへの出席も控え、テニスの華やかな舞台とは一線を画してきた。2014年から2年間、ロジャー・フェデラーに請われてコーチを務め、それでも目立つことのなかった控えめな生き方も、日本のファンを引き付けたのだろう。

Edbergの英語読みは「エドバーグ」だが、スウェーデンの現地読みでは「エドベリ」になる。日本の新聞各紙は現地読みを採る通信社の表記に倣(なら)って「エドベリ」とし、「エドバーグ」と表記する雑誌やテレビと分かれた。ボルグも本来なら「ボリ」、ナブラチロワもチェコなら「ナブラチロバ」……日本ならではの混乱は時に論争となり、ついに会見の席で通信社の記者が尋ねた。

「名前を発音してくれませんか」

「エドバーリ」

「エドベリと言った」、「いや、エドバーグだ」とざわめく中、貴公子は笑いながら言った。

「ぼくはロンドンのコーチ(トニー・ピッカード)の下で育ったから、英語読みでいいんです」

結婚相手がビランデルの元恋人として知られたモデルだったと話題になった。そんなことも気にしない大らかさ――多くの大和なでしこを夢中にさせた不世出のアイドルだった。

(※)ブッチ・ブッフホルツが1958、59年に渡って4大会で優勝しているが、全米ジュニア部門のオープン化は1973年以降

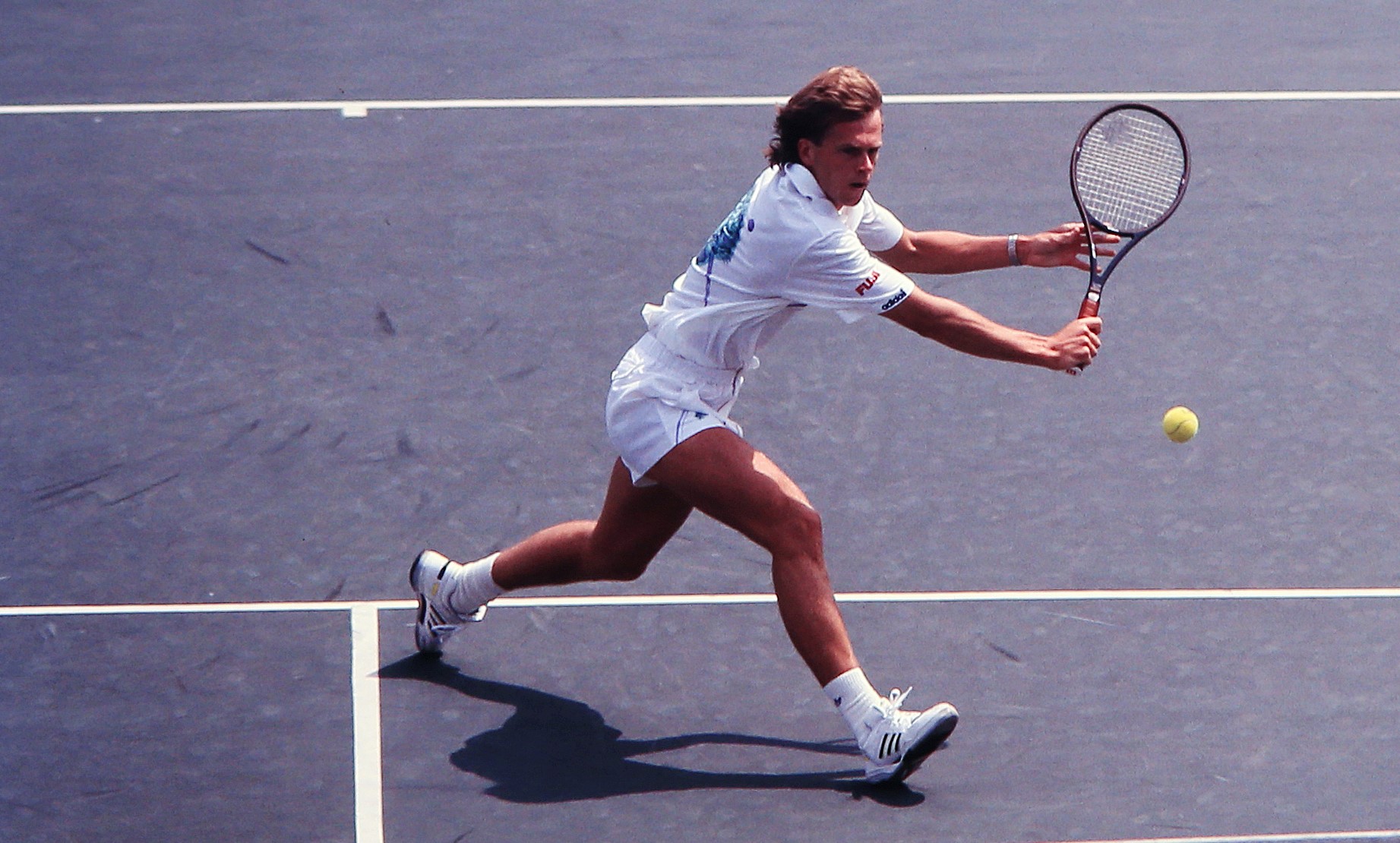

バナー写真:サーブ&ボレーのお手本となるような選手だったエドバーグ。特にバックハンドボレーは切れ味抜群のショットだった(1989年ジャパンオープン) 撮影:真野博正